05/11/2020

Resumo da notícia:

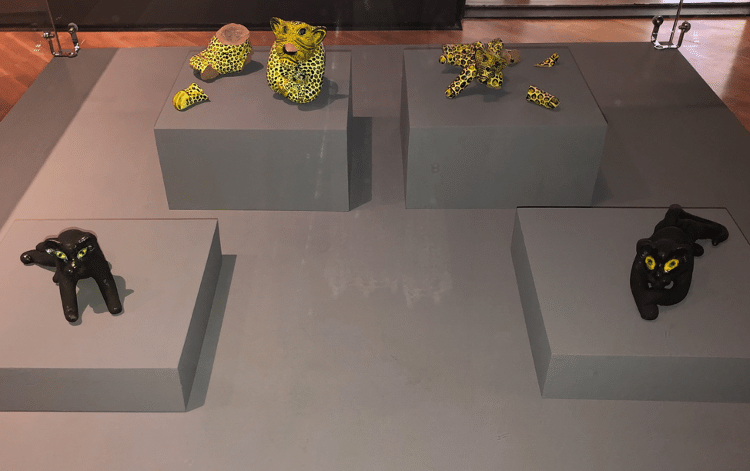

Quatro onças de argila espiam o visitante através da proteção de vidro. As duas primeiras, negras, são as guardiãs da memória. As que estão atrás, sobre um pedestal, são onças-pintadas — mas estão aos pedaços. Tamikuã Txihi, indígena Pataxó, é a artista por trás das peças, parte da obra que está entre as dezenas presentes na exposição Véxoa: Nós sabemos, em cartaz na Pinacoteca de São Paulo desde o último sábado, 31 de outubro, até 22 de março de 2021.

As duas onças quebradas foram alvo de vandalismo em 2019 numa mostra de arte indígena que ocorreu em Embu das Artes, São Paulo. “Eu não quis reconstruir para deixar essa memória viva, por saber que cada parte dessas onças que foram vandalizadas ressurgem em cada território indígena, em cada corpo de mulher, em cada corpo da nossa comunidade enquanto mulher, enquanto mãe. Nós, mulheres, somos parte de cada povo, somos parte da esperança”, diz Tamikuã, que chama a atenção para o fato de os filhotes das onças quebradas terem permanecido intactos. “Por mais que toque no nosso tronco, as nossas raízes são profundas. Essas duas crias representam o futuro da nossa comunidade, as nossas crianças.

Tanto para os artistas expositores quanto para Naine Terena, curadora da exposição, a arte indígena é uma forma de ativismo. Pela primeira vez, três salas da Pinacoteca exibem a produção indígena contemporânea com obras de 23 artistas e coletivos de diferentes regiões do Brasil.

O acervo permanente de arte brasileira da Pinacoteca, com mais de 400 artistas, exibe também desde 31 de outubro nova apresentação, incorporando obras de dois indígenas presentes na exposição Véxoa: Denilson Baniwa e Jaider Esbell — indígena Macuxi, vencedor do Prêmio PIPA Online 2016. “Até então a gente via dentro da Pinacoteca representação do indígena pela mão do não-indígena”, comenta Naine. “A exposição é um espaço fundamental para começar a pensar e fazer essa discussão sobre o agente indígena como produtor da sua própria arte, como ele quer ser visto e o que ele quer mostrar”.

Ailton Krenak, intelectual do ano pela edição do prêmio Juca Pato, da União Brasileira de Escritores, expõe duas obras na mostra. Em depoimento à Mongabay, disse que “o mais importante é cumprimentar a Naine Terena e essa geração de pessoas indígenas que estão vendo, nessa oportunidade de inaugurar a Véxoa, também uma oportunidade de fazer uma denúncia sobre o momento extremamente negativo que o povo indígena está vivendo diante da violência política do estado brasileiro contra os nossos direitos”.

Conhecido por ter pintado a face de preto com o tradicional jenipapo enquanto discursava em defesa dos povos indígenas na Assembleia Constituinte, em 1987, Ailton Krenak lança seu olhar crítico sobre a atual demanda do mercado por arte indígena, questionando se os lugares da fala e os lugares de olhar o mundo dos artistas indígenas são efetivamente compreendidos pelo sistema de arte ocidental ou “se é só um consumo de novidade”.

O autor de “A vida não é útil”, lançado em meio à pandemia de Covid-19, lembra a entrada de Sandra Benites, antropóloga da etnia Guarani Nhandeva, como curadora-adjunta de Arte Brasileira do MASP em 2019. “Eu acho que o sistema da arte está querendo capturar a subjetividade desses não-brancos para dentro do seu catálogo e a gente tem que estar esperto para não ficar só fazendo o gosto do consumo simbólico de arte”, diz Ailton. “A produção da arte indígena não é para o mercado.”.

“Toda exposição de arte indígena é antes de tudo uma denúncia”.

mercantilização dos saberes dos povos originários e os ataques aos indígenas Macuxi são temas abordados nos vídeos que Jaider Esbell exibe na mostra. “Toda exposição de arte indígena é antes de tudo uma denúncia de todos os crimes que estão acontecendo”, afirma o artista. “A gente queria levar para esse palco da arte questões positivas que estão relacionadas à nossa tecnologia de conhecimento, nossa cosmogonia. Embora não deixemos de passar pela violência como um caminho obrigatório, [queremos] levar essa luta mais adiante através dos palcos artísticos”.

Jaider traz ainda para a exposição sua Árvore de todos os saberes, painel interativo com a assinatura digital de povos originários de vários lugares das Américas. “Basicamente é esse o fundamento do painel, trabalhar essas questões da diversidade, da riqueza cultural”, afirma.

Nascido em Roraima, Jaider viveu até os 18 anos onde hoje é a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, área de 1,8 milhão de hectares habitada majoritariamente pelo povo Macuxi. Segundo Jaider, os Macuxi sofrem ameaças históricas por parte de pecuaristas, garimpeiros e produtores de arroz, cuja presença dentro da reserva se intensificou nos anos 1970. “O território inteiro é demarcado e está sob ameaça constante da anulação da demarcação”. Apesar de em 2009 o Supremo Tribunal Federal (STF) ter reconhecido a validade da demarcação contínua da reserva, determinando a saída de não-indígenas da TI, o presidente Jair Bolsonaro declarou a intenção de rever as demarcações dessa e de outras reservas, colocando os povos indígenas em estado de tensão constante.

Distantes milhares de quilômetros dos Macuxi, os Pataxó Hãhãhãe do sul da Bahia não vivem situação muito diferente. Depois de passar seis décadas vendo suas terras serem ocupadas por fazendeiros, foi apenas nos anos 1980 que eles puderam dar início ao processo de retomada do território, a TI Caramuru-Paraguaçu, na época degradada por anos de atividade agropecuária. Uma história que só teve desfecho em 2012, quando uma decisão do STF anulou os títulos de propriedade que haviam sido antes emitidos pelo governo estadual. As tensões na área, porém, permanecem.

E é essa luta pelo território Pataxó que a jornalista e documentarista Olinda Yawar conta no filme “Kaapora — O chamado das matas”, que estreia na exposição Véxoa e também no Vancouver Latin American Film Festival. O filme aborda a ligação dos povos indígenas com a terra por meio da espiritualidade, ela diz, destacando a relação direta da obra com seu trabalho como ativista ambiental. “Eu tenho um projeto na comunidade que se chama Kaapora e trabalha com educação ambiental, desenvolvimento sustentável e recuperação de áreas degradadas. Então, resolvi fazer esse filme falando da Kaapora, entidade que na cosmovisão indígena é protetora das matas e dos animais”.

Olinda, que também tem sangue Tupinambá, espera que o filme seja uma forma de alerta para as ameaças que pairam não só sobre seu território como sobre todas as terras indígenas do Brasil. Uma delas são as mudanças climáticas: “A gente percebe que o clima está influenciando muito a questão da sobrevivência porque às vezes você planta e não nasce aquilo que você plantou. A chuva não está vindo no período certo.” Outra preocupação é de âmbito político: “Nós, povos indígenas, estamos perdendo um monte de direitos que já tínhamos conquistado. Agora mesmo temos o Marco Temporal que vai ser julgado.”.

A tese do Marco Temporal, em vias de ser votada pelo STF, diz que só podem ser demarcados como terra indígena aqueles territórios que já estavam sob posse de comunidades indígenas em 1988, quando foi promulgada a Constituição. O critério foi usado em 2009 em favor da demarcação da reserva Raposa Terra do Sol, mas não seria usado automaticamente em outros processos. As lideranças indígenas são contrárias ao Marco Temporal, conforme comenta Olinda: “Vários povos indígenas foram expulsos da terra bem antes desse período. Então, no caso, o projeto serve para não ter terra para os povos indígenas”.

“A gente faz balaio, faz Sputnik, faz foguete, faz piquenique”

Em um vídeo, Jaider conta que quando criança ralava mandioca, mas o que queria mesmo era ser artista. Hoje, ministra um curso no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo e diz que também faz arte ralando mandioca. Ailton Krenak parece concordar: “Ou todos os índios são artistas ou ninguém é. A gente faz balaio, faz Sputnik, faz foguete, faz piquenique, faz pipoca, a gente faz capa de livro, desenha uma canoa, faz objetos. Nós não atribuímos nenhum sentido para além do que esses objetos são. Eles são artefatos”.

Quebrar estereótipos atribuídos aos povos indígenas é uma proposição da exposição Véxoa, que na língua terena significa “nós sabemos”. A escolha da curadora Naine Terena foi por agregar trabalhos considerados tradicionais, contudo contemporâneos, com desenhos digitais, audiovisuais, esculturas, artesanato. “O objetivo é trazer a diversidade sem agrupar por etnia ou cronologia, enfatizando as diferenças visuais e conceituais de cada obra. Não há padronização de estilo no conjunto das obras, mas elas estabelecem entre si relações referentes ao universo simbólico indígena”.

Olinda Muniz lembra que no Brasil vivem mais de 300 etnias indígenas e que cada uma delas viveu diferentes processos históricos. “Temos mais de 520 anos de contato, a cultura muda e os povos indígenas têm acompanhado essa mudança e eu acho importante mostrar um pouco disso, mostrar que os povos indígenas têm arte, têm cultura”.

Além das obras expostas, estão previstas para a exposição uma série de apresentações, realizadas por diversos grupos indígenas, que não puderam ainda ser agendadas por causa do novo coronavírus. Jaider Esbell teria inaugurado a mostra com uma ativação, em que estaria também presente Bernaldina José Pedro, mestra da cultura Macuxi conhecida como Vovó Bernaldina, que faleceu em junho, aos 75 anos, de Covid-19.

Zuleica Tiago Terena, da TI Taunay Ipegue, no Mato Grosso do Sul, faz parte do grupo de mulheres Terena convidadas para entoar cantos lúdicos e ritualísticos na Pinacoteca. Esses cantos, conta ela, são executados tanto nos momentos importantes da vida, tanto nas alegrias quanto nas tristezas, do nascimento de uma criança ao luto por uma morte. Este ano, infelizmente, não faltarão razões para cantar: os Terena foram a terceira etnia indígena mais afetada pela pandemia, com cerca de 50 mortes por Covid-19 confirmadas. “Houve muitos óbitos de Terena, a gente sentiu muito”, diz Zuleica, quase em forma de canto.